中國日報烏魯木齊10月12日電(記者 毛衛華) 以“場景創新”彰顯素養培育,以主題構思深植活動育人底蘊。在金秋時節,烏魯木齊市第126中學教育集團拉開了學科交融教育盛會的序幕。

從“一校振興”到“區域共進”值此建校十周年之際,本屆學科節以“打破學科壁壘”為核心,在內容設計上突出 “跨界聯動”與“真實體驗”將數學邏輯與科學探索碰撞,物理規律與生物生機交融,化學奇妙與藝術創意共生,信息技術賦能跨學科實踐,構建起師生共創的跨學科學習生態平臺,實現了教育共同體協同發展,打造出了優質教育集群,把優質教育送到了百姓家門口。

秉持“師資建設與課程優化”兩大根本,同時考慮“學校持續發展與學子利益共享”的雙重目標,緊緊圍繞“教育均衡發展”的政策導向,2020年9月,烏魯木齊市第126中學率先實施集團化辦學模式。以慈湖校區為核心,聯合成員校喀湖(第125中學)、高鐵(第124中學)共同進步;2023年,金融校區(第134中學)的成立,構筑起“一校四址”的教育新格局。截至目前,該教育集團占地約280畝,旗下擁有1154名教師、326個教學班以及16179名學生。

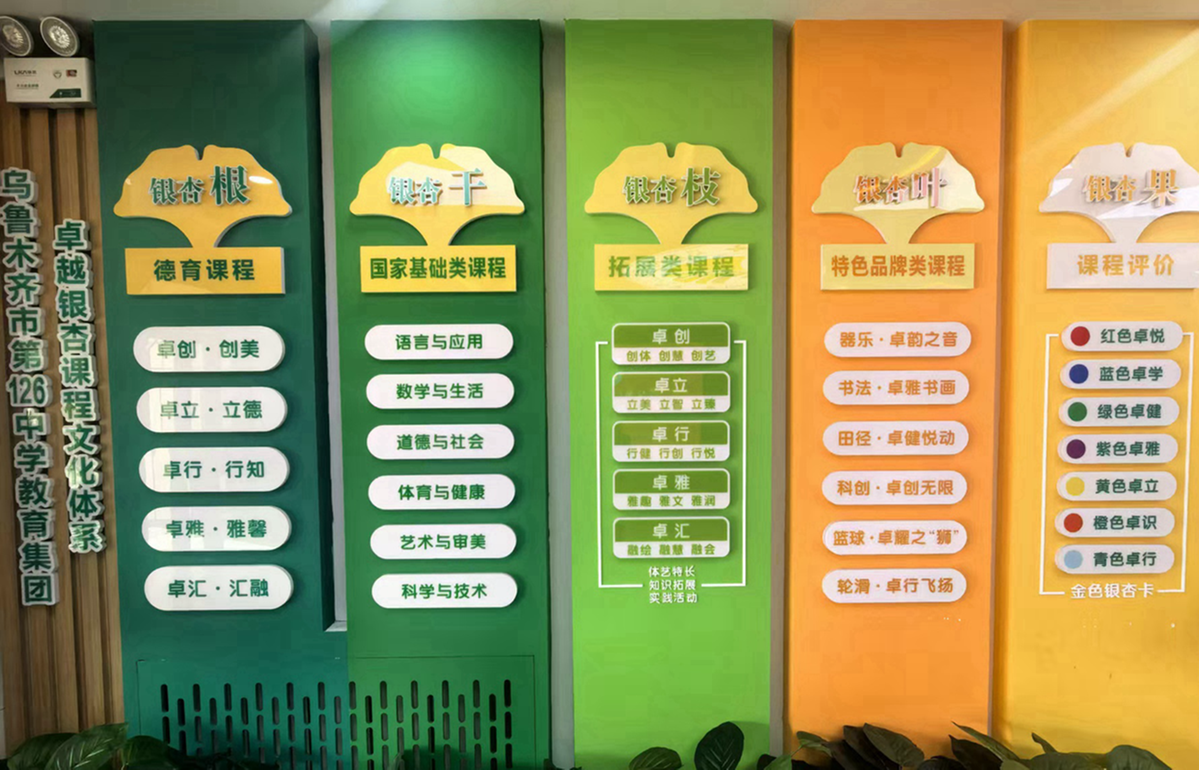

無德馨不卓越,無賦能不教學。該集團以“橫向傳承,縱向創新”的教育理念,精心制作“卓越教育”手冊,大力推動德智體美勞五育并重。集團采用“四維七層”評價體系、舉辦八大銀杏文化節、推行“七禮”德育工程,培育“卓然獨立”學子。管理上,實施“條塊相輔”模式,構建六大核心樞紐,聯動內外部資源,促進全面整合。各校區均配備完整的管理團隊,由黨政領導引領發展方向。在課程設置上,構建了“銀杏課程體系”,圍繞“全面發展、個性培養”的雙重目標,并行五大課程模塊。集團致力于營造一個富有責任感、充滿人文關懷的教育氛圍。師資建設上,集團精心打造了“三步五維”的教師培養體系,全面提升教師的專業素養與綜合實力,塑造出一支“優質、多元、特色”均衡發展的師資隊伍。

烏魯木齊市第126中學黨委書記段長春介紹,建校之初,126中學以“讓區域孩子有學上”為初心,直面教育資源均衡配置的核心需求。十年間,學校通過集團化辦學破局,推動4個校區實現“管理協同、資源共享”:優質師資通過“師徒結對”“跨校區輪崗”流動,讓每個校區都有骨干教師引領;統一的課程體系覆蓋全校區,將STEAM教育、人工智能課程等特色資源輸送至各校區,杜絕“校區差距”;同步開展的教研活動、學科競賽,讓無論身處哪個校區的學生,都能享有同等質量的教育機會,夯實“有學上”的基礎,邁向“上好學”的臺階。

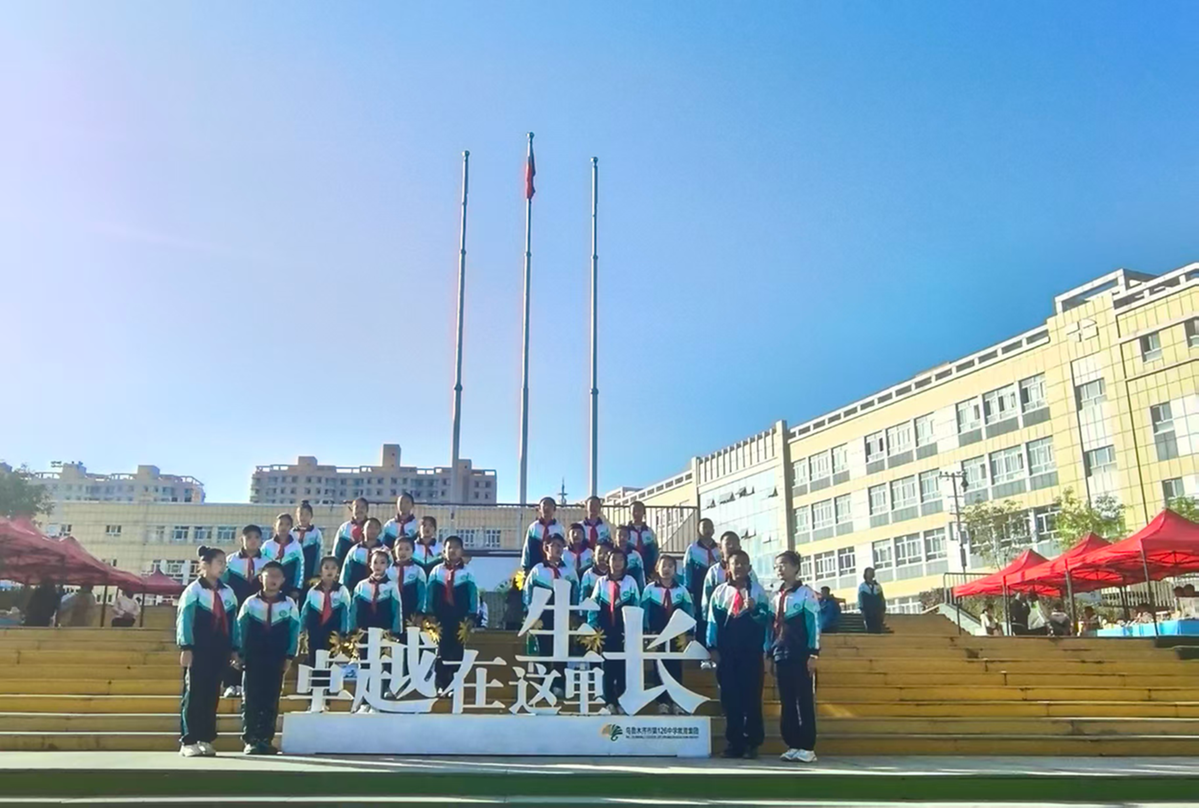

段長春表示,如今,126中學已成為家長放心、社會認可的“家門口的好學校”,其十年發展不僅是一所學校的成長史,更是經開區推動義務教育優質均衡的生動縮影。未來,我們將繼續以“卓然獨立,越而勝己”的追求,在優質均衡道路上持續深耕,讓“上好學”的愿景惠及更多學子,為區域教育高質量發展再添新彩。

126中學教育集團始終錨定“深耕理科教育,強化數理化、科學與信息技術融合”的辦學核心,將理科素養培育貫穿育人全過程。在本屆學科節上,這一核心理念借助86項學科體驗式活動落地開花,構筑起“理科知識融合實踐操作、跨學科互動共育”的教育新格局:從依托數學與物理邏輯構建分析模型,通過編程技術實現數據可視化,到融合物理機械原理與藝術創意,設計噴泉流水之美,結合美學原理優化裝置造型,再到化學實驗與數字建模的結合,利用信息技術將分子反應過程演變為生動直觀的動態模型,每一個項目都以理科知識為基石,以實踐操作為途徑,深入推動思維訓練與能力提升的深度融合。這一過程不僅見證了項目數量的增長,更見證了教育內涵的深化,讓學生在親自動手的過程中,切實體會到理科知識的實際應用和獨有的吸引力。

“教”以潛心,“研”以致遠,跨學科項目式學習是本屆學科節的核心亮點,始終以真實問題為導向,推動多學科知識的綜合運用與深度融合。在設計智能垃圾分類系統的過程中,學生們需進行跨學科的深度融合:運用數學手段精確計算分類的準確性與資源回收的效率,借助物理學的原理來構建高效的分揀傳動結構,利用信息技術的力量編寫出智能的自動識別與控制程序,并通過美術設計的巧思來提升設備的外觀及優化用戶交互體驗。

在探究校園植物多樣性時,學生同步推進多學科實踐——生物學科開展植物形態觀察與分類,數學學科建立種群分布統計模型,信息技術將調研數據轉化為可視化圖表,美術學科以繪畫形式記錄植物特征,真正讓“做中學、學中悟”的理念融入每一個探究環節。

像“科學家一樣”學習!學生的四大核心思維能力在實踐中得到系統性鍛造。在復雜問題拆解中錘煉系統思維,在方案構思中淬煉設計思維,在數據建模中打磨計算思維,在動手搭建中精進工程思維。通過一次次挑戰與突破,知識實現從碎片化積累到動態解決工具的價值轉化,形成發現問題—整合知識—創新應用的完整能力閉環。

學科節成為126中學培育有責任擔當、家國情懷與國際視野現代化接班人的生動載體。學生在智慧城市設計項目中聚焦社區停車難等民生痛點,提出優化方案;在傳統文化數字化傳承項目中,用Scratch編程還原非遺技藝流程;在國際環保議題探究項目中對比全球碳減排方案,形成跨文化研究報告,成長為兼具格局與能力的新時代青年,體現了126中學教育集團“以生為本”的理念。

在AI浪潮席卷全球的今天,一些學校仍面臨著創新人才培養的諸多瓶頸:知識碎片化傳授削弱了學生系統思維的養成;學科壁壘制約了學生運用多學科知識解決實際問題的能力。126中學教育集團構建的三級智能課程鏈(基礎認知→賽事訓練→社會創新)貫穿小學低段至初中,開發《AI+生活》《智能硬件創意工坊》等12門校本課程及數字化資源包,形成人工智能啟蒙(小學低段)—算法思維訓練(小學高段)—人工智能應用(初中)的漸進式培養路徑。近三年,學生累計斬獲全國青少年科技創新大賽等白名單賽事國家級獎項100余項、省級獎項500余項,其中智慧競技體育項目獲全國一等獎,相關成果連續三年領跑新疆人工智能教育賽道,搭建起從AI認知到AI創新的能力躍升通道。

不斷更新教育理念、提升專業水平,促進學生“體心腦行”各領域的全面成長。126中學教育集團學科節不僅是一場“理科為核”的學科融合展示,更是一次“實踐育人、理科賦能”教育理念的深度實踐。

在十周年學科交融教育活動現場,烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)區委常委、宣傳部部長王新偉對學校提出了三項期望:首先,期望學校堅守黨建引領之基,推動“七彩銀杏黨建”與“大思政課”的有機融合,打造全疆黨建與思政教育示范高地;其次,期望學校深化內涵建設,力求在信息奧賽、人工智能等前沿領域實現重大突破,努力成為區域內標桿性、全疆范圍內知名的優質學府;最后,期望學校增強其輻射帶動作用,拓寬優質教育資源的覆蓋范圍,助力區域教育的高質量發展。區委、區政府也將堅定不移地貫徹教育優先發展戰略,全力支持學校發展,攜手社會各界營造良好育人氛圍,共促經開區教育事業再上新的臺階。

在這里,每個孩子都能在理科為核的跨學科碰撞中,激發思維潛能與創新活力;在動手探究、解決真實問題的過程中,收獲綜合素養與實踐能力的成長,始終朝著“卓然獨立,越而勝己”的目標堅定前行,讓學科融合的育人力量持續照亮成長之路。

(中國日報記者 毛衛華|馬倩妮)