在新疆維吾爾自治區成立70周年的壯闊史詩中,烏庫公路是鐫刻在天山深處的“冰雪動脈”。這條穿越雪域高原的道路,凝結著無數屯墾戰士的汗水和鮮血。河南支邊青年林貴龍便是其中的親歷者。從兒童團團長到天山筑路工,從血書明志赴邊疆到扎根塔里木,他的人生與烏庫公路緊緊相連,用青春與勇氣詮釋了“屯墾戍邊”四個字的重量。

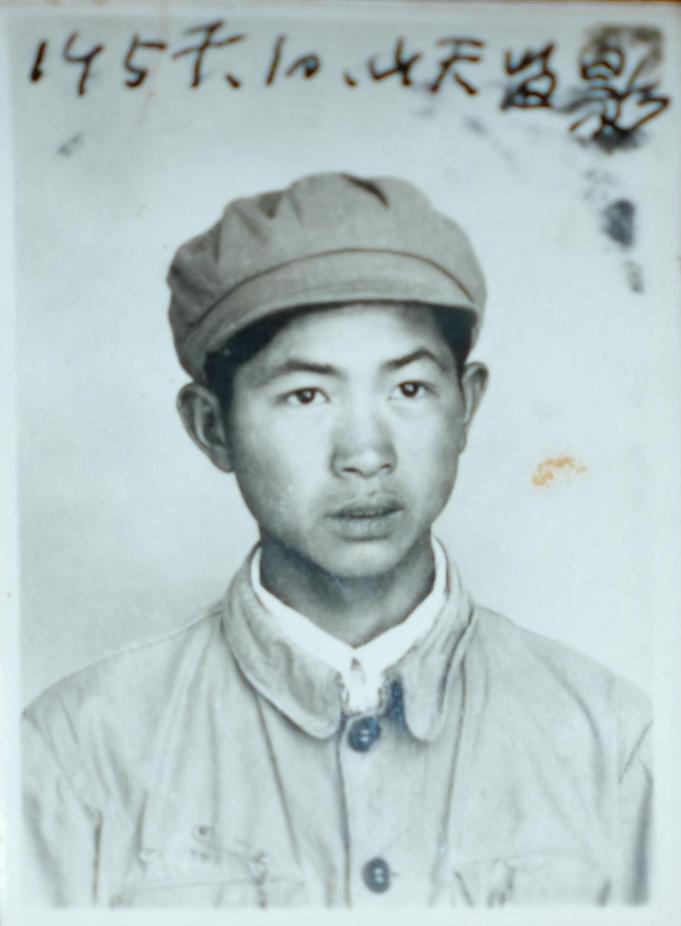

林貴龍閑暇看報學習。

血書赴邊疆:從豫東少年到天山筑路人

1936年,林貴龍出生在河南新野縣一個農民家庭,童年被饑荒與戰火填滿。1942年河南大旱,他靠吃嫩刺角芽果腹,目睹路人餓死在逃荒路上;解放戰爭時期,國民黨兵強占他家院落、搶奪家禽,而解放軍偵察兵卻為他奶奶免費治病。這截然不同的記憶,讓12歲的他加入少年兒童團,成為守護村莊的小團長,還曾機智地兩次掩護地下工作者與偵察兵躲過追捕。

新中國成立后,林貴龍成長為鄉黨委秘書,本該擁有安穩生活的他,卻在1956年兵團招收支邊青年時動了心。“祖國邊疆需要人建設,我想去!”可鄉長、書記堅決不放人,他竟劃破手指,寫下“堅決要到新疆去”的血書,親手交到兵團招收人手中。這份決絕,讓他最終踏上西行列車,來到新疆生產建設兵團,被分配在兵團水利工程處工作。參加修建了柳溝水庫。1957年又奉命登上天山,投身烏庫公路建設——這一去,便是與生死相伴的筑路征程。

雪域安營寨:海拔四千米的“生存考驗”

林貴龍所在的烏庫公路施工工地,在天格爾峰后峽地帶,海拔高達四五千米。對從平原而來的林貴龍和隊友們來說,這里的第一關不是修路,而是“活著”。

林貴龍在修烏庫公路時的留影。

“上廁所走一截就要歇,喘不過氣,缺氧得厲害。”林貴龍回憶,起初大家連正常呼吸都困難,后來只能把廁所往下挪,減少隊員的體力消耗。更難熬的是物資匱乏:生活物資全靠隊員從山下背上山,一來一回要走兩天;施工之余,他們還要到山里去打做飯的柴火,雪地里稍有不慎就會滑向陡崖。有一次他砍柴時腳下打滑,身體順著雪坡往下溜,“眼看就要掉下去沒命了,還好抓住一根樹枝,才爬了上來”。

林貴龍說,即便如此,也沒人抱怨——大家心里都清楚,烏庫公路是連接北疆與南疆的重要通道,“再苦也得扛”。

絕壁鑿公路:用血肉之軀對抗“天險”

適應了高原環境后,真正的挑戰才開始。烏庫公路要在天山懸崖峭壁上開鑿,沒有大型機械,全靠鋼釬、鐵錘與炸藥;施工隊員大多是新手,連爆破手都只經過臨時短期訓練,危險如影隨形。

林貴龍永遠忘不了幾位因爆破失誤逝去的戰友。有個年輕爆破手好奇“試”著給雷管通電,沒料到雷管瞬間引爆炸藥,將全班人掀下山崖;還有個爆破手腦子糊涂了,搞錯了點火順序,堵住了自己撤退的道路,被炸身亡。“每次想起這些事,心里都疼。”他聲音發顫,“那時候才知道,修路不是光流汗,還流血啊!”

即便后來隊員們積累了經驗,危險仍未遠離。一次施工中,林貴龍和隊友在懸崖下清理碎石,一塊巨石突然滾落,“我旁邊的隊友沒躲開,被石頭壓在了下面…… 我跑得快點,才僥幸逃過一劫。” 。

路通赴新程:從筑路者到塔里木 “拓荒人”

1957年底,歷經近一年時間的艱難施工,烏庫公路終于修通。沒等好好休整,林貴龍他們又接到新任務:奔赴農一師參與塔里木開發建設,來到農一師勝利十三場(今八團)。下車那一刻,他看到的是一片荒原:沒有房子,吃水要去多浪渠挑。而他們的任務,是修建勝利五干渠(今塔北總干渠首渠)。

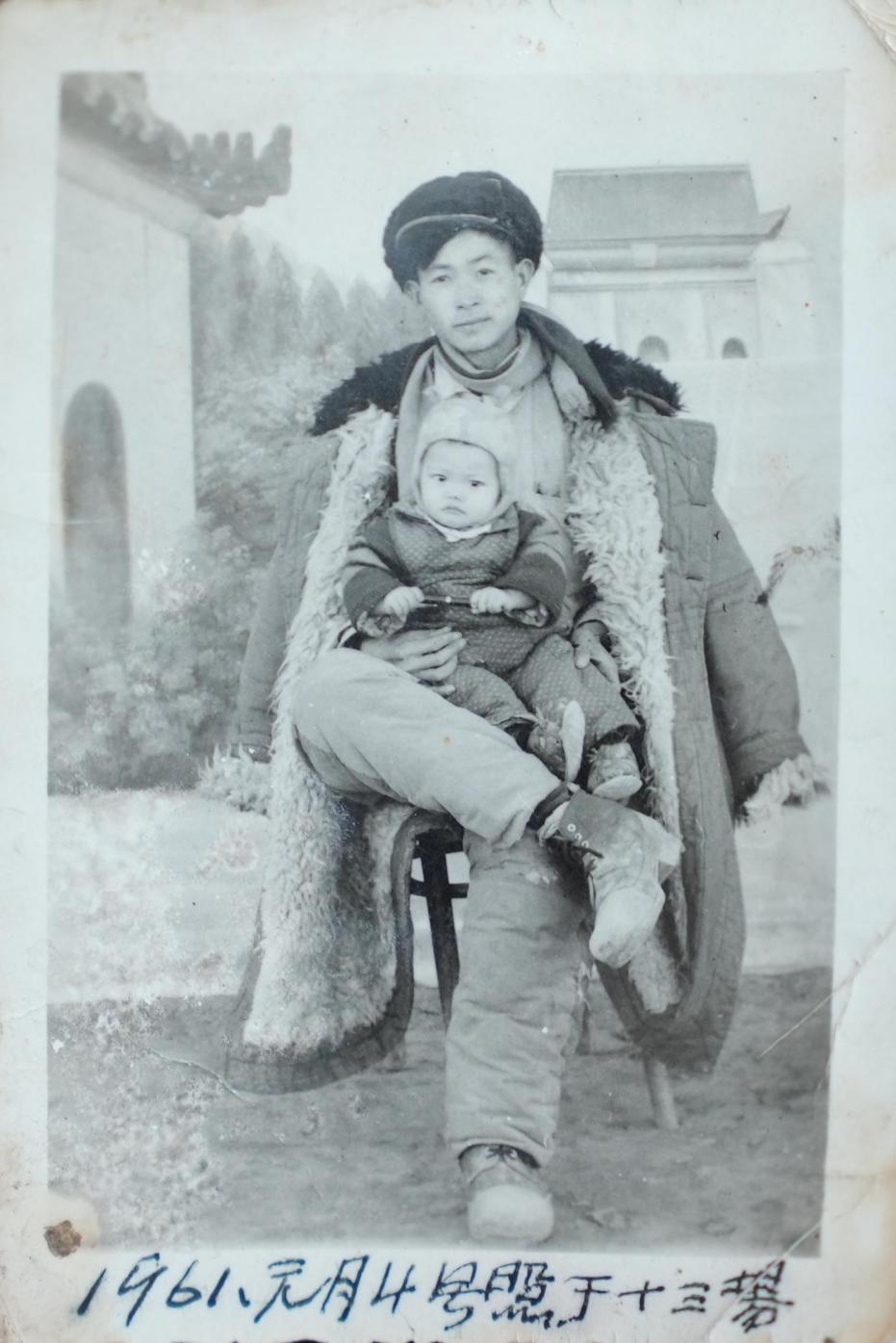

1961年,林貴龍在農一師勝利十三場(現八團)留影。

春節都不休息,三九天,林貴龍他們就住在渠道邊,鋪上蘆葦草,晚上蓋的被子凍得像鐵皮。“哈口氣在被子頭上,天亮就結成冰,嘩啦嘩啦響。”恰逢三年自然災害,每人每餐只有一個窩窩頭、一勺青菜湯,肚子餓得咕咕叫,卻要干肩挑背扛的重活。“那時候白天挖,吃了晚飯再干兩個小時。點著馬燈,挑燈夜戰。”林貴龍說,他們的場長伍積禪,是經歷過長征的老紅軍,也是沒日沒夜地和他們一起干。

農場的開發建設,修渠和開荒造田同步進行。林貴龍他們完成修渠任務后,就加入開荒造田大軍。他說,開荒造田同樣是不分白天黑夜地勞作。他至今還記得,當時流傳著一句話:“一個太陽,兩個月亮。”意思是頭天干一個晚上見到一個月亮,白天接著干一天見到一個太陽,再接著干一個晚上又見到一個月亮,等于是三天連軸轉。

林貴龍給記者講述開荒時“一個太陽,兩個月亮”的情景。

天山路永存,精神照后人

如今,林貴龍已近90歲高齡。每當想起烏庫公路,他總會拿出珍藏的老照片,指著照片里年輕的自己和戰友,一遍遍講述那些在雪域天山的日子。

從河南到新疆,從天山筑路到塔里木拓荒,林貴龍的一生,是無數屯墾戰士的縮影。他們用血肉之軀將天塹變通途、將荒漠變良田,把“不可能”變成“可能”,為新疆維吾爾自治區的發展打下堅實基礎。在新疆維吾爾自治區成立70周年的今天,烏庫公路依舊蜿蜒在天山深處,而他們不怕犧牲、艱苦奮斗、無私奉獻的精神,也早已融入兵團人的血脈,激勵著一代代年輕人扎根邊疆,把美麗的新疆建設得更加美好。(中國日報記者毛衛華|田徐繁 李鶴玲)