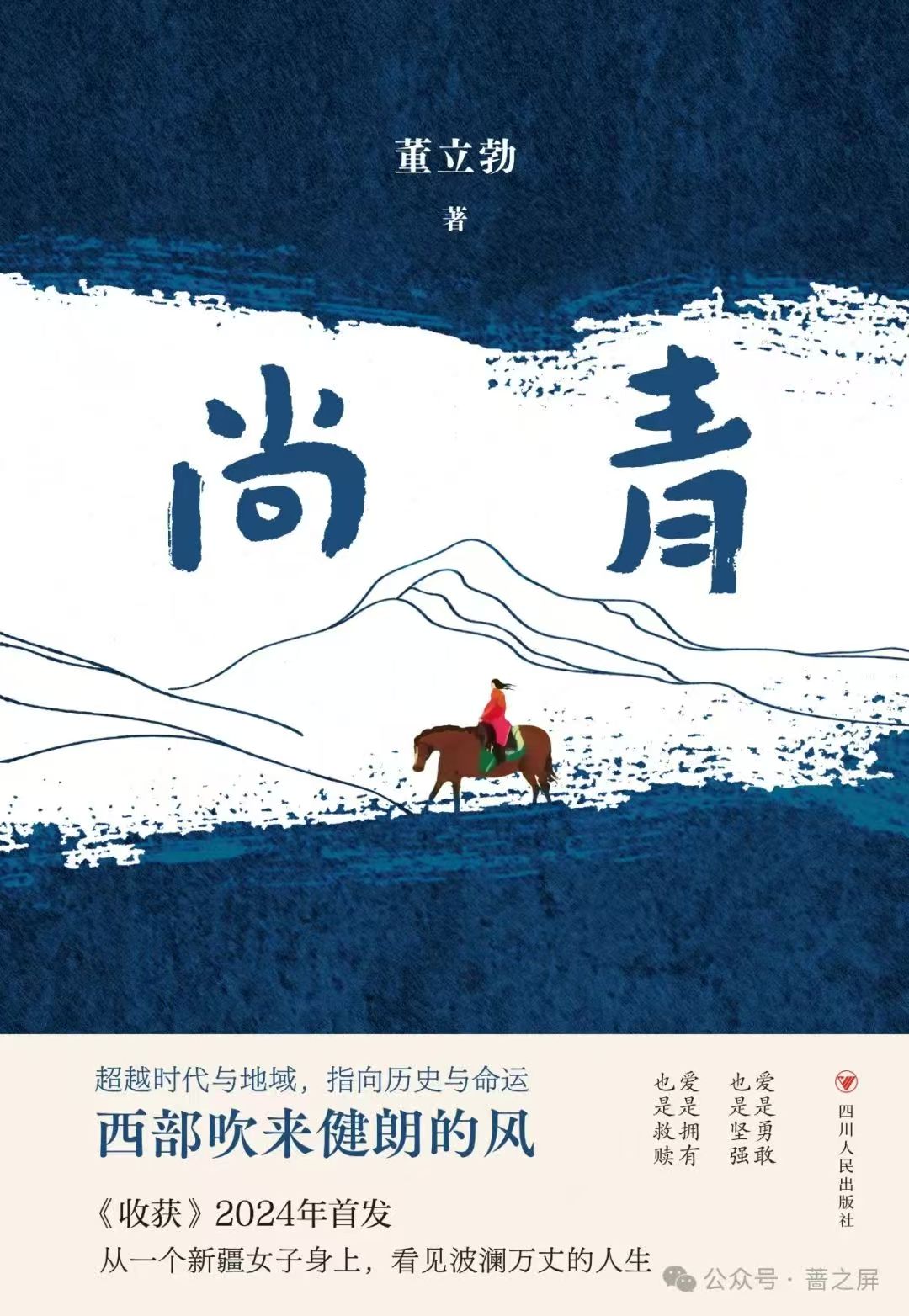

《尚青》是董立勃先生關于新疆書寫的又一部力作,2024年發表于《收獲》的首期,后被《當代·長篇小說選刊》全文轉載,并于2024年9月由四川人民出版社出版了單行本。較之《收獲》發表的原文,單行本進行了較大的刪改,是一部真正意義的“新作”。

小說圍繞女主人公尚青為愛出走、奔波、報復以及贖罪的傳奇人生,將歷史與個體,權利與命運、愛情與責任、復仇與救贖嵌入到交錯的時空中,譜寫出20世紀30年代被宏大歷史裹挾下的個體生命真相與民國新疆青年女性對愛與自由的追求以及邊地女性的堅韌、執著、勇敢與成長。

一、歷史裹挾下的個人悲劇

小說透過小人物的遭遇映射大歷史的波瀾。作品中個體無常的人生與悲劇命運被放置于1938年,正值抗日戰爭,國難當頭,風雨飄搖的特定歷史結點。戰火尚未波及新疆,塞外大部分百姓日子過得還算安穩,但主人公尚青的日子卻不太平。20歲的尚青與男友杜濤剛從省立師范畢業,在城里已經找好了工作,準備結婚開啟美好的新生活,但飛來橫禍,杜濤因“莫須有”的罪名被捕入獄,關押在距迪化兩百多公里的奇臺縣石城子監獄,尚青追愛至此,由此展開了她坎坷而傳奇的人生。

小說雙線并行,相互雜糅交織。明線以尚青尋夫—救夫—復仇—贖罪為主線書寫個體情感糾葛;隱線以杜濤醉語獲罪—受盡磨難—被釋出獄—再入囹圄—越獄身亡—死而復生為輔線勾勒民國那段動蕩起伏的新疆歷史。

作為新疆政治中心的“禍起”之地——迪化與作為尚青“如愿”之地的偏遠之縣——奇臺,是飽含了時代與政治符碼的混雜空間。它們不僅是故事得以延展的敘事空間,也是勾連現實與歷史,實現雙線糅合的橋梁。尤其是被設置為主體敘事空間的奇臺及其所屬的石城子監獄,既是小說事件的“集散地”,又是“誓令疏勒出飛泉”的漢將耿恭孤軍奮戰、抗擊匈奴之地,其堅守不屈、百折不撓的事跡與精神在董立勃的另一部力作《疏勒城:那年在西域的一場血戰》中得到了集中的體現。對尚青有莫大幫助的奇臺縣布拉可村吳老爺一家身上,可以看到上書中援助耿恭將軍的漢民吳田夫、吳梅一家的身影。由此厚重的歷史、不屈的精神與個人卑微的現實在此交織,凸顯出新疆歷史中普通百姓堅韌的生存意志及中華優秀傳統文化的延續與傳承。這些品質與精神成為尚青重啟生活的力量源泉,也成為人物在時空流轉中實現精神蛻變的歷史背景。

小說的歷史書寫呈現為兩個面向:一是通過對盛世才獨裁統治下個體人生悲劇與人性異化的呈現,折射出民國時期的歷史與時代特征。二是通過文本被“澆筑”的大量說明性歷史元素,勾勒出故事發生的復雜時代背景圖。如新疆重大歷史事件的時間節點、富有歷史氣息的場景和細節、對新疆歷史有重要影響的人物及其事跡的介紹、新疆地名的來源等,從而使得小說獲得了宏觀的歷史支撐。

誠如學者郭熙所言:“該作是董立勃歷史書寫在時間上的‘回擺’,也是‘下野地’創作模式向歷史的延伸。也就是說,它處在兩種不同寫作形態的‘結合部’上。這是理解《尚青》的關鍵。”

二、女性意識的覺醒與成長

小說還以尚青的傳奇故事書寫出邊地女性的成長與覺醒。作者秉持“寫好看的小說”“怎么好看怎么寫”而“人性的沖突最好看”來架構故事,于是我們看到一介平凡、溫柔,滿腦子結婚生子,過普通人小日子的女學生,在戀人獲罪收監后,開啟了出走奇臺、探獄救夫、入鄉任教、騎馬練槍,開槍殺人、告密陷害、靈魂救贖等一系列不同凡響的傳奇經歷。在這傳奇中,尚青的抗爭精神與覺醒的自我意識一點一點匯集,聚沙成塔,展示出邊地女性在逆境中的成長與成熟。

首先,這種成長表現在對愛人不公命運的奔波上。最初的尚青雖接受過現代教育,但缺乏崇高的理想與抗爭精神,其人生期望不過是二人世界,其愛國行為也僅是“參加了一場反對日本侵略中國的示威游行,并在支援抗戰的募捐箱里投進了一塊銀元”。可是隨著杜濤被羈押石城子監獄,從未出過遠門的尚青,為了尋夫毅然出走奇臺;為了每月能夠探監,斷然放棄省城的高薪工作;為了獲取幫助,甘心在布拉可村做一名普通的鄉村民辦教師。這不僅是一種犧牲,更是一種果敢的行動力與抗爭精神的體現。功夫不負有心人,最終她獲得了吳老爺一家的幫助,使得杜濤短暫出獄。而當杜濤再次被捕入獄,痛苦萬分的她清醒地認識到這一切的罪魁禍首是新疆王盛世才,于是膽大妄為的意欲行刺,雖最終因無法靠近未能實施,但激發出她破釜沉舟的魄力與斗爭勇氣。

與此同時,為使“告密者”程豐受到懲罰,她實施了陷害與舉報,導致一直愛慕她,且對她施以援手的好友程豐家破人亡,廢殘終身。悲劇的是程豐的告密被證明是一場誤解,由此,尚青從無辜的受害者變成了卑鄙的告密者和陷害者。在這里,人性變得復雜起來,其本人的命運也在這抗爭中被拘囿于此,為此她付出了用后半生來贖罪,以求得靈魂的懺悔的代價,這既是對自身錯誤的彌補,也是對現有處境的抗爭。尚青就是在上述飽受折磨的苦痛中迅速成長。

其次,她的抗爭表現在為女娃爭學的民主意識上。尚青在布拉可村女娃的上學問題上據理力爭,甚至以放棄教職為女娃們贏得了學習的機會,從而結束了布拉可村女娃不能上學的歷史。她利用現代思想鼓勵女孩子讀書,追求男女平等,認為“女人認了字,一樣可以出門做大事”,從而為古老、傳統的村落帶來了一系列新變化。

文中對尚青欲望的書寫,尤其是她與吳長明情感的糾葛凸顯出其女性意識的覺醒。從尚青師從吳長明打槍騎馬,到無意看到他與妻子谷秀在黑河邊行為后的內心悸動,再到杜濤越獄身亡后吳長明送書安慰的自我曖昧心理以及最后與吳長明同居的一個月,不僅寫出了感性與理性、道德與倫理的沖突、碰撞,也道出五四新文化運動后新女性對自我身體意識的覺醒、自我需求的清醒認知。

此外,在小說的結構上,學者楊光祖曾批評董立勃的小說是一種“自我寄生性寫作”,也即存在人物設置、情節模式、文本細節等方面高度重復的“下野地模式”。誠然《尚青》中確實存有一些固定的模式,如拯救入獄者,強奸情節、復仇情節、三角關系,但又有所精進與不同,如拯救入獄者成功,至少是暫時的出獄,強奸者被自衛槍殺,復仇變為救贖。某種程度上,所謂的固定模式或“刻板”印象,其實恰是一個作家區別于他人的一以貫之的個體風格,是短板也是優長,是董立勃的敘事底色,也是他對新疆歷史的記憶與現實想象。

總之,《尚青》以其對歷史時空與女性意識的邊地呈現獨樹一幟,正如陳思和教授評價的,小說像西部吹來的健朗之風。但這健朗有些凌厲的姿態,它非和煦微風,因為它寫在了歷史與個人命運的相接處,讓我們在苦痛的人生與復雜的人性沖突中看到了積極向上的力量,也看到了斑駁歷史光影中的民國新疆,倍覺神清氣爽。

中國日報記者毛衛華|劉霞

作者簡介:劉霞 新疆文藝評論家協會會員、新疆師范大學中國語言文學學院副教授