7月9日,“絲路文脈·天馬與古道”首屆學(xué)術(shù)研討會(huì)在新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州昭蘇縣正式啟幕。這是昭蘇縣在江蘇省泰州市對(duì)口援疆支持下舉辦的首屆學(xué)術(shù)研討活動(dòng),標(biāo)志著昭蘇在文化潤疆和學(xué)術(shù)交流層面的新起點(diǎn)。

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

此次會(huì)議由中共昭蘇縣委員會(huì)、昭蘇縣人民政府、泰州市對(duì)口支援新疆伊犁州昭蘇縣工作組、伊犁州文物考古研究所(伊犁州歷史文化遺產(chǎn)研究院)、南京大學(xué)鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地聯(lián)合主辦,匯聚來自全國多家高校和研究機(jī)構(gòu)的20多位專家學(xué)者,圍繞天馬文化、新疆古道、昭蘇文化遺產(chǎn)等多項(xiàng)議題展開深入研討。

開幕式上,昭蘇縣委副書記、泰州市援疆工作組組長王輝在致辭中表示,昭蘇作為“中國天馬之鄉(xiāng)”,自古就是連接中亞的交通樞紐和民族交往通道,是多元一體中華文化格局的重要承載地。他表示:“我們期待通過本次研討,讓昭蘇的文化遺產(chǎn)更好地發(fā)揮連接歷史與未來、促進(jìn)各民族交往交流交融的紐帶作用。”

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

南京大學(xué)歷史學(xué)院教授水濤表示,本次會(huì)議匯聚了多位領(lǐng)域內(nèi)的重要專家,充分體現(xiàn)了學(xué)界對(duì)昭蘇歷史文化價(jià)值的高度重視。他介紹,南京大學(xué)近年來持續(xù)在新疆開展文物考察與學(xué)術(shù)合作,并承擔(dān)了多個(gè)昭蘇項(xiàng)目。“昭蘇從青銅時(shí)代延續(xù)至今的文化脈絡(luò),在新疆西部具有不可替代的地位。此次會(huì)議既是深化研究合作的平臺(tái),也是向外界展示昭蘇文化價(jià)值的重要窗口。”水濤在接受采訪時(shí)說。

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

在主旨發(fā)言環(huán)節(jié),南京大學(xué)鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地學(xué)術(shù)委員會(huì)主任、南京大學(xué)中華民族現(xiàn)代文明研究院首席專家劉迎勝講述了古代中國對(duì)域外馬種的認(rèn)知演變,中原王朝自古以來就表現(xiàn)出對(duì)馬匹的重要需求,這不僅體現(xiàn)了中國對(duì)西域資源的吸納,也反映出中原王朝在邊疆認(rèn)同建構(gòu)中的文化策略。“一匹馬的形象,在視覺、宗教、政治上都具有重要意義。”他說。

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

中國人民大學(xué)榮譽(yù)一級(jí)教授、西北大學(xué)歷史學(xué)院教授、西北大學(xué)鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地主任王子今在發(fā)言中回顧了從東周到秦漢時(shí)期中原社會(huì)對(duì)西北良馬的追求。他從“千里馬”傳說講起,并結(jié)合多部文獻(xiàn)分析指出:“沙丘、神馬、天馬等意象,均指向西北。中原人將西北視為財(cái)富與功勛的源頭,這種熱望體現(xiàn)了國家戰(zhàn)略的文化表達(dá)。”

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

原國家博物館考古部主任、原國家文物局文物處處長楊林則在發(fā)言中強(qiáng)調(diào),絲綢之路上的文化遺產(chǎn)不僅是點(diǎn)狀的遺址,更是線路的整體系統(tǒng)。“絲綢之路就像人類文明的神經(jīng)系統(tǒng),任何一條古道都是不可忽視的文化節(jié)點(diǎn)。”他呼吁加強(qiáng)夏塔古道等線路遺產(chǎn)的系統(tǒng)性保護(hù)和敘述,讓它們不僅成為文物保護(hù)對(duì)象,也成為講好中國故事的重要載體。

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

北京大學(xué)考古文博學(xué)院教授、博導(dǎo)陳凌則進(jìn)一步闡述了昭蘇在中華民族共同體形成中的歷史作用。他指出,昭蘇作為中國最西北的國家屯田區(qū),是中華民族共同體經(jīng)濟(jì)一體化的早期實(shí)踐之一。同時(shí),這里也是中原傳統(tǒng)視覺景觀在邊疆的最早呈現(xiàn),見證了漢至清中央政權(quán)通過天山交通干線對(duì)新疆的有效治理。

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

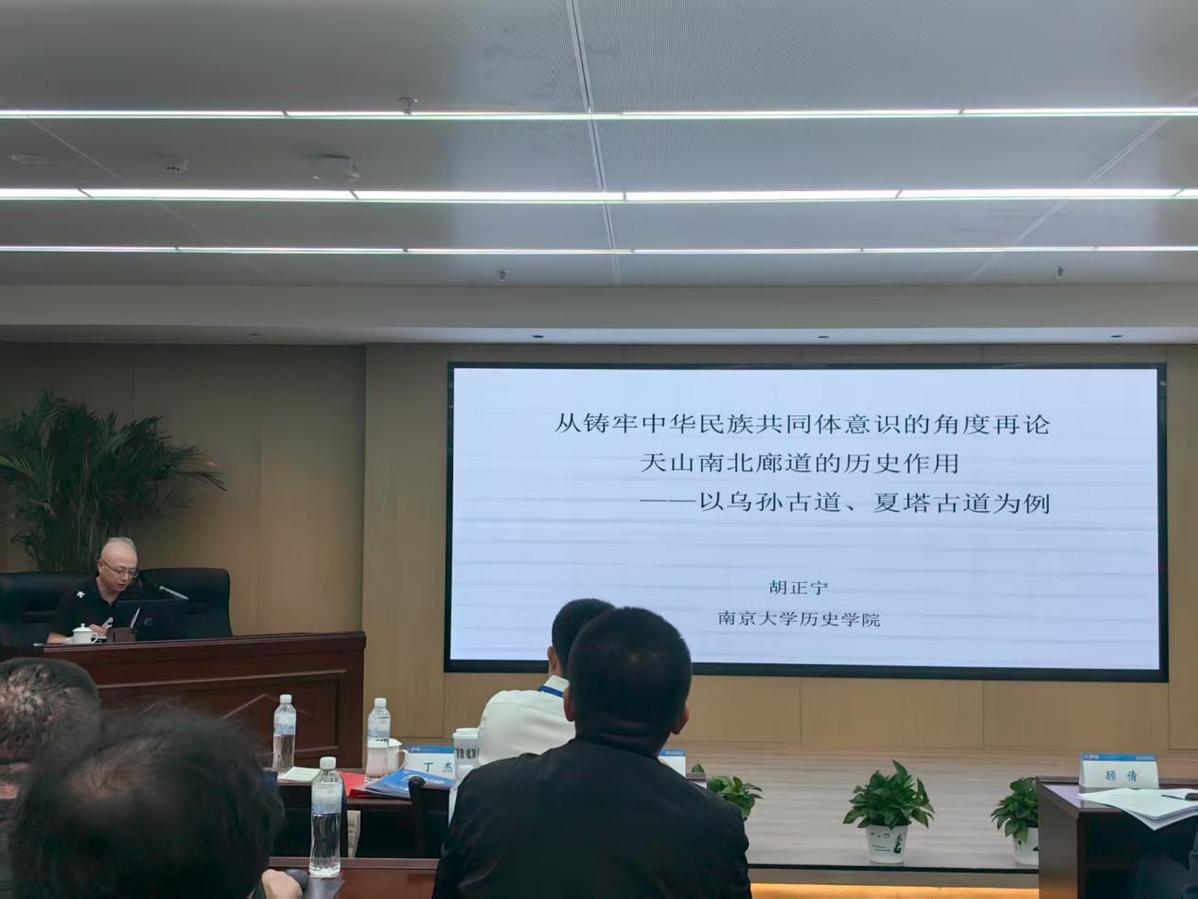

在專題發(fā)言中,南京大學(xué)歷史學(xué)院辦公室主任、院長助理胡正寧從空間政治的角度出發(fā),指出天山廊道如夏塔古道與烏孫古道,是聯(lián)通南北疆、融合草原與綠洲文明的重要走廊,“廊道的存在,不只是交通意義,更是中華民族共同體在地理空間中生長的基礎(chǔ)。”他強(qiáng)調(diào),應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)天山廊道的系統(tǒng)調(diào)查與文化價(jià)值闡釋。

故宮博物院副研究員王彥嘉介紹,此次展出的芬蘭探險(xiǎn)家馬達(dá)漢在1907年所拍攝的照片,是目前唯一一批系統(tǒng)記錄夏塔古道和昭蘇古跡的西方影像資料,彌補(bǔ)了歷史研究的視覺空白。“這些照片相較文字和繪畫更具客觀性,為我們提供了珍貴的歷史細(xì)節(jié)。”他表示,此次會(huì)議也是首次以夏塔古道和天馬文化為主題舉辦的專題性學(xué)術(shù)研討會(huì),“不僅是學(xué)術(shù)的匯聚,更是對(duì)昭蘇文化價(jià)值的再發(fā)現(xiàn)。”

“夏塔古道堪稱絲綢之路的‘活化石’,”南京大學(xué)文化與自然遺產(chǎn)研究所副所長、南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院文化遺產(chǎn)保護(hù)利用所所長馬濤強(qiáng)調(diào),“清代文獻(xiàn)中‘冰梯’的記載,以及在沿線新發(fā)現(xiàn)的多處古代驛站遺址和關(guān)隘遺跡等不可移動(dòng)文物,都生動(dòng)證明了這條古道在古代商貿(mào)中的重要地位。”他指出,這條橫跨天山的險(xiǎn)峻通道不僅是多民族交往的歷史見證,其“將歷史與現(xiàn)代、本土與國際相融合”的獨(dú)特價(jià)值,更對(duì)當(dāng)今文旅融合發(fā)展具有重要啟示。

胡正寧教授在接受采訪時(shí)表示,此次能深入昭蘇實(shí)地調(diào)研,對(duì)以往主要依靠文獻(xiàn)研究的學(xué)者來說意義重大。“通過與遺址、地理環(huán)境的直接接觸,能更真實(shí)、客觀地理解史料內(nèi)容,也為歷史邊疆治理研究提供了現(xiàn)場支撐。”

據(jù)了解,作為伊犁州文物資源最為豐富的縣,昭蘇縣擁有250處不可移動(dòng)文物保護(hù)單位,其中4處為全國重點(diǎn)文保單位。近年來,昭蘇大力推進(jìn)考古發(fā)掘、文物保護(hù)與文化旅游融合發(fā)展,成為“文化潤疆”戰(zhàn)略在伊犁的重要示范區(qū)。

伊犁州文物局黨組成員高小偉在致辭中表示:“昭蘇是文物保護(hù)的重點(diǎn)區(qū)域,我們將持續(xù)支持昭蘇在夏塔古城、圣佑廟、格登碑等重點(diǎn)遺產(chǎn)上的研究與活化利用,讓文化遺產(chǎn)真正成為促進(jìn)各民族交往交流交融的橋梁。”

(該圖片由昭蘇縣融媒體中心提供。)

此次“絲路文脈·天馬與古道”學(xué)術(shù)研討會(huì),將昭蘇的歷史文化資源與中華民族共同體建設(shè)的國家戰(zhàn)略緊密結(jié)合,在專家們的思想碰撞中,為遺產(chǎn)保護(hù)、文化傳播、民族團(tuán)結(jié)注入了新內(nèi)涵,也為“文化潤疆”探索了更為扎實(shí)、有效的實(shí)踐路徑。

(中國日?qǐng)?bào)記者毛衛(wèi)華 | 董啟玥)