清晨,當阿拉套山的第一縷晨光刺破戈壁夜幕,新疆博州哈日布呼邊境派出所的燈光依然倔強地亮著。三級警長李柏的指尖在鍵盤上跳躍,這不是案情研判,而是一份特殊的“助學名單”。屏幕上,4個孩子的照片與成績單整齊排列:陜西榆林的孤兒天賜(化名)、內蒙古牧區的初中生其其格(化名)、江西山區的高中生小芳(化名)……這是他堅持了10年的“第二戰場”。

“我出生在河北保定一個小鄉村,父母雖然不富裕,但經常幫助有困難的人。”李柏回憶道。這顆公益的種子,早在他童年時期就已種下。2014年,剛入伍的他拿到人生第一筆30000元津貼,他先是給家里寄去28000元后,用剩下的錢為云南28名小學生買了新書包。

“當時偶然間從朋友那里了解到,云南有個山區的孩子們生活較為困難,就萌生了想要資助他們的想法。”李柏回憶道。

“他每次挑選捐贈物品時的樣子像在給自家弟弟妹妹選禮物。”戰友李帥虎說,李柏總能在批發市場蹲半天,最終選出質量最好的物品寄往其他地方。“山里孩子費鞋費書包”,這句樸實的話語,貫穿了他長達十年的公益之路。

不久后,李柏通過線上公益組織開始了"一對一"助學。陜西榆林的孤兒天賜(化名)成為他長期資助的第一個孩子。這個由奶奶撫養長大的男孩性格內向,但每次通話,天賜奶奶洪亮的嗓音總是充滿希望:“天賜考上重點初中了!”“天賜又進步了!”

辦公桌抽屜里,李柏珍藏著一箱手工掛面的照片,那是天賜奶奶寄來的禮物。李柏說:“天賜奶奶的手工面是相當好吃。”

十年間,李柏的資助名單不斷延長:內蒙古牧區的其其格(化名)、貴州山區的小芳(化名)......每個月,他都會從工資中拿出一部分用于助學。

“公益不是施舍,是生命的平等對話。”然而這些公益活動,李柏沒有告訴過戰友,一直是自己一個人在默默奉獻。2021年,同事張鵬飛偶然間發現了李柏的“秘密”。“當時張鵬飛就說,這么有意義的事,你怎么不叫上我們?”李柏回憶道。

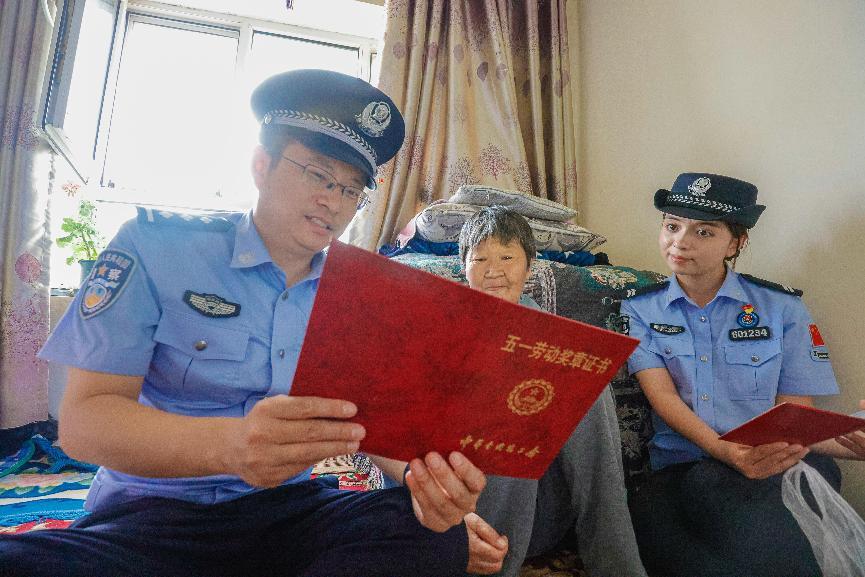

2022年3月,在派出所黨支部的支持下,由數十位黨員民警組成的紅十月愛心志愿者服務隊正式成立。“以前李柏一個人默默做好事,現在我們一群人跟著他做好事。”同事李帥虎說。服務隊成立三年來,在這座邊境小鎮上開展各類公益活動,服務孤寡老人、資助困難學生達1300人次。每年,他們都會根據學校需求精準捐贈物資——缺書包時捐書包,缺衣服時捐衣服。

2023年,李柏利用休假時間,跟其他志愿組織在西藏那曲組織線下活動。當數十個藏族孩子用漢語齊聲唱起《義勇軍進行曲》時,這個曾在零下30度雪地潛伏的硬漢,用凍僵的手指拼命抹起了眼淚。"他們的歌聲像雪崩一樣撲過來。"李柏這樣形容當時的震撼。后來才知道,孩子們為這次見面,每天放學后跟著支教老師練發音。

最讓李柏欣慰的是看到受助孩子的成長與改變。2024年秋天,李柏的微信突然彈出視頻邀請。屏幕那頭的天賜穿著大學校服,背后是"電氣工程學院"的牌子——這個他曾資助7年的男孩,如今已能自食其力,更是考上了“211”大學。更令人動容的是,天賜的微信頭像換成了"志愿者"的標識(logo),朋友圈里全是線下組織志愿活動的照片。"李叔,我現在也能幫助別人了!"男孩的話語里帶著自豪。

穆斯麗娜小朋友是李柏捐助的本地孩子,正值小升初時期,她在感謝信背面畫下一棵紅柳:"李叔叔,我要像您一樣,當沙漠里的種花人。"

當被問及公益是否是富人的專利,李柏翻出月捐記錄:2019年100元/月,2025年200元/月。“像我們這樣的普通人,才是公益的主力軍”,他笑著展示“紅十月”的賬本上密密麻麻地捐款記錄,最近一筆是派出所廚師捐的20元。

10年,百余個孩子,近10萬元捐款。這些數字在慈善的宏大敘事中或許微不足道,但正如李柏所說:"戈壁灘的梭梭草,一棵能固定十方沙。我們每個人都可以成為那棵梭梭草。”在這個物質豐盈的時代,李柏和他的“紅十月”用最樸素的行動證明:真正的公益不在聚光燈下,而在那些被需要的角落里;不是一時的激情,而是十年如一日的堅持。

(中國日報記者毛衛華|楠登 于蘇甫·艾尼)