中國日報和田28日電(記者毛衛華)5月26日,國樂大師方錦龍踏上新疆和田土地的第一刻,便被這座古城的熱情包裹。機場外,身著艾德萊斯綢的舞者以麥西來普舞步相迎,于田沙漠玫瑰的芬芳與絲綢的斑斕交織成一道流動的風景。在賓館方錦龍大師接過和田地區贈送復刻的三弦直頭琵琶,指尖輕撫琴弦,一曲即興彈奏如泉水叮咚。“這是和田的寶貝!”他感嘆,“三弦琵琶雖小,卻能承載古典、民族與現代,它或許能成為中國的尤克里里。”

此行,方錦龍肩負雙重使命:一是在和田影劇院呈現"昆侖天籟·國樂和田"國樂盛宴;二是以音樂為紐帶,探尋絲路文明的千年交融密碼。從策勒縣達瑪溝佛寺遺址的唐代三弦琵琶,到約特干故城的伎樂俑;從玄奘筆下“國尚音樂”的記載,到敦煌壁畫中反彈琵琶的飛天,和田這片土地,正是西域與中原文明交響千年的見證者。“音樂不需要語言,它是傳遞美好最直接的‘通用語言’。”方錦龍說。

行走和田:在歷史遺韻中感受文明的交融

在和田地區博物館,一件唐代三弦琵琶令方錦龍駐足良久。這件出土于達瑪溝佛寺遺址的文物,是中國現存最早的琵琶實物之一。他貼近展柜,目光如炬:“形制雖簡,卻凝聚著古人的智慧。琵琶從波斯曲頸到中原直項,再到唐代梨形音箱,每一次演變都是文明的對話。”

當他敲響和田玉磬時,清越之聲如金石相擊,回蕩展廳。“玉石‘說話’了!”他笑道。在和田玉博物館,他親手體驗玉磬演奏,稱其為“千年東方交響”:“玉是中華文明的魂魄,而音樂能讓它煥發新生。”

在吉亞鄉艾德萊斯綢手工藝廠,方錦龍目睹了絲綢從桑蠶養殖到紡織成品的全過程。工匠將染色的絲線織成流光溢彩的綢緞,他即興彈奏琵琶,弦音如綢緞般柔滑流轉:“艾德萊斯的色彩讓我想到音樂的韻律——兩者皆是藝術的語言。”

熱瓦普的旋律則勾起了他40年前的記憶。1985年,方錦龍首次接觸新疆音樂熱瓦普,一首熱瓦普曲調令他刻骨銘心。在新玉歌舞團,他手持高、低音熱瓦普與當地藝人合奏,指尖跳躍間,傳統與現代悄然交融。“音樂是永恒的紐帶,”他說,“當年那段旋律,讓我與新疆結下了一生的緣分。”

以樂會友:跨越民族的共鳴

在和田市團城的阿以旺家,方錦龍脫下“”大師外衣”,化身“舞者”。各民族樂手奏響手鼓,他跟隨節奏鼓掌、踏腳,與當地人跳起麥西來普。歡快的舞步中,他即興加入手鼓演奏,引得全場喝彩。“舞蹈和音樂一樣,是無需翻譯的情感表達,”他鼓起手掌笑道,“這一刻,我們共享同一種快樂。”

與和田民間藝人的交流中,方錦龍對非遺樂器“敲玉”產生濃厚興趣。他仔細觀察玉片的懸掛方式,嘗試用槌輕擊,玉石相撞發出空靈之音。“這是最古老的‘編鐘’!”他感嘆。現場,他還與藝人合作演繹《歡迎你到和田來》,琵琶與熱瓦普的對話,讓傳統民樂煥發新聲。

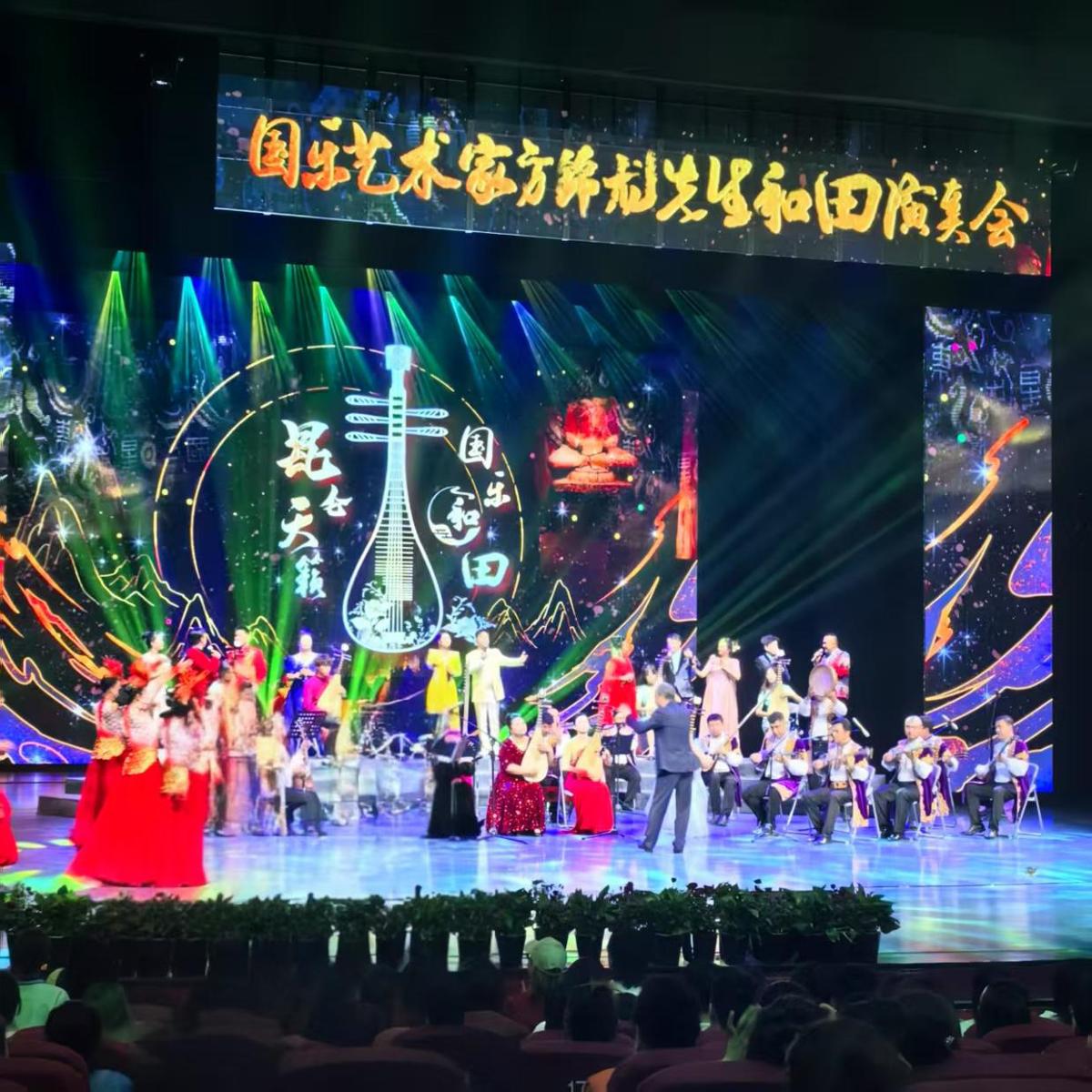

5月27日晚,和田影劇院座無虛席。“昆侖天籟·國樂和田”演奏會上,方錦龍攜團隊帶來了一場跨越時空的音樂之旅。五弦琵琶演繹的《世界游》清雅如月,五弦琵琶奏響的《詩經·玄鳥》曲調錯落而歸,琵琶彈奏激揚有力,恢弘大氣,在莊嚴肅穆中又能讓觀眾感受到熱情昂揚。搖滾國樂《嘎達梅林》則將琵琶的激昂與搖滾節奏完美融合,瞬間點燃全場熱情。最后當《滄海一聲笑》的返場音樂旋律響起,全場觀眾跟著一起歡呼、鼓掌,把音樂會的氣氛推向了高潮。

和田觀眾陳貴感嘆到,能在和田欣賞到如此盛況國樂盛宴,深感欣慰,音樂沒有地域,文化需要傳承,藝術更需要互鑒。

最動人的一幕,是他與新玉歌舞團的合作。熱瓦普、艾捷克、手鼓與琵琶交織,一曲融合版《歡迎你到和田來》讓觀眾熱淚盈眶。“音樂沒有邊界,”方錦龍說,“和田的樂器、中原的曲調、西域的節奏,本就是一體。”

“新疆人民的熱情和豐富多元的民族樂器給我留下深刻印象。和田的三弦琵琶和庫車的五弦琵琶都很有特點,我認為琵琶起源于新疆,也應該回歸新疆,這次來和田舉辦演奏會,并為‘錦龍·萬方國樂’揭牌,希望結合和田特色三弦琵琶以及其它樂器培養更多音樂人才,以音樂為媒介,講好新疆故事,講好和田故事,推動國樂傳承與發展。”方錦龍說。值得一提的是,在演奏會上,方錦龍還被和田地區受聘為“和田文旅宣傳大使”。

民族音樂與世界:從“和而不同”到“借船出海”

“民族的就是世界的,這句話在新疆體現得淋漓盡致。”方錦龍說。新疆作為世界四大文明交匯之地,其音樂文化天生帶有“兼容基因”:龜茲樂舞融合印度佛教音樂的莊嚴,木卡姆糅合波斯旋律的婉轉,熱瓦普的節奏中藏著阿拉伯的沙漠風情。“這種多元性,正是人類文明共生的縮影。”

他以和田影劇院演奏會上音樂脫口秀為例:五弦琵琶演繹的《霓裳羽衣曲》暗含西域《婆羅門曲》的遺韻,熱瓦普與中原《茉莉花》的合奏則跨越地域界限。“音樂無需翻譯,它用旋律消弭隔閡,讓世界看到新疆的真實與美好。”

“新疆音樂的瓶頸不在藝術本身,而在傳播。”方錦龍直言。他提到與伊拉克烏德琴大師納賽爾的合作:對方通過社交媒體向中東講述新疆見聞,單條推文閱讀量超百萬。“我們要‘借船出海’——用國際視角講中國故事,而非自說自話。”

他批評當下部分傳播的局限:“許多演出停留在‘民族風情展示’,卻未觸及文化內核。就像艾德萊斯綢,外人只看到色彩,卻不知一匹綢需歷經30道工序。音樂亦然,需讓世界聽懂它的靈魂。

大師心聲:讓世界聽見新疆,人類命運共同體不再是口號

“大樂與天地同和。”方錦龍用這句話詮釋和田博物館的價值,亦是他對音樂的終極理解。在他看來,和田之行不僅是藝術采風,更是一場文明尋根。“琵琶從西域傳入中原,經過千年融合成為‘國樂之王’。今天,我們要用創新讓它走向世界。”

方錦龍不僅是一位杰出的琵琶演奏家,更是中國文化傳播的重要使者,他提出“萬方樂奏”的愿景:在和田打造國際音樂交流平臺,邀請各國音樂家以樂器對話。“和而不同才是君子之風,”他引用《論語》,“音樂能打破隔閡,讓人類命運共同體不再是口號。”

在庫車與和田,方錦龍分別建立“方錦龍龜茲國樂名家工作室”與“錦龍·萬方國樂”。他計劃以琵琶為媒介,培養當地音樂人才:“琵琶本就是新疆的樂器,我要讓它回歸故土,成為各民族和諧共生的象征。”

他尤其關注新疆琵琶的發展:“未來,和田三弦琵琶,庫車的五弦琵琶,在這兩個工作室,讓學琵琶的年輕人既能傳承傳統,也能用現代語言與世界對話。”

從“琵琶精”到“樂器大師”,方錦龍始終以“玩音樂”的姿態打破傳統與現代的壁壘。他精通近百種樂器,卻獨愛琵琶;他推崇“無法為有法”,卻堅守文化根脈。正如他所言:“音樂的‘樂’,也是快樂的‘樂’。”

此次和田之行,他以音樂為舟,溯游絲路長河,讓千年文明在琴弦上復活。當三弦琵琶的旋律隨大漠風沙遠揚,世界終將聽見——新疆,這片土地上的藝術,從未停止生長。

方錦龍的和田之行,不僅是一次藝術之旅,更是一場文明對話。他用音符串聯起歷史的碎片,讓敦煌的飛天、玄奘的經卷、絲路的駝鈴在當代重生。正如他所說:“放下武器,拿起樂器——武器與樂器,僅一字之差,卻是戰爭與和平的天壤之別。”在這片曾被四大文明滋養的土地上,方錦龍正以國樂為筆,書寫著文化潤疆具體到琵琶潤疆、出疆的新篇章。中國日報記者毛衛華|楊足