石榴云/新疆日報記者 劉萌萌

羅布泊沙漠西北深處,樓蘭古城孤寂地在荒原中隱藏,如同海市蜃樓般隱現著古絲路上的絕代風華。

然而20多年前,這里是另一番景象。樓蘭古城頻遭盜墓賊侵擾,當地的文物保護遭遇了很大的困境。

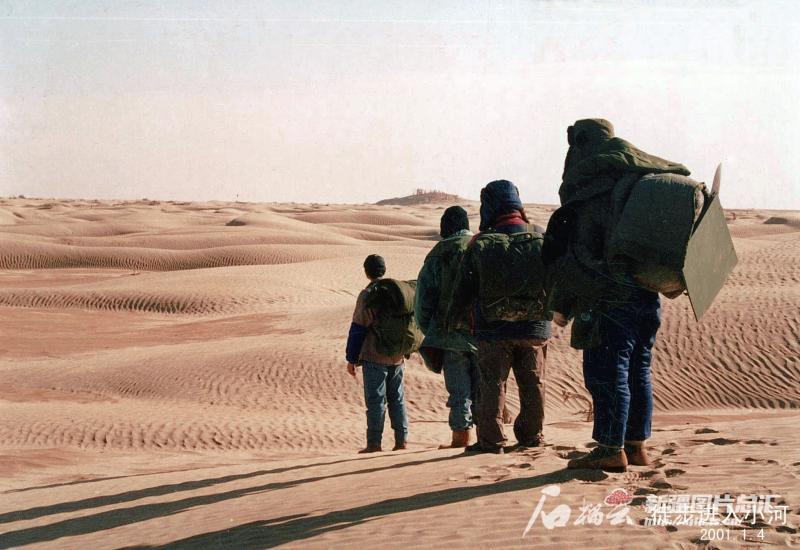

徒步進入羅布泊的文物工作人員。玉素甫提供

為了守護好樓蘭遺址,1998年,當地成立了樓蘭文物保護站。2003年,管護工作從季節性保護轉為常年駐守,遺址占地面積約12萬平方米,一群守護者在“生命禁區”中揚起了“風帆”,他們中,既有從事遺址保護工作30余年的“退休老將”焦迎新,也有樓蘭文物保護站站長李鵬飛,還有年僅25歲的玉米提江·吐遜……

穿越黃沙 探尋神秘古城

站在巴音郭楞蒙古自治州樓蘭博物館“樓蘭歷史文物展”干尸展陳區前,70多歲的新疆文物考古研究所原所長伊弟利斯·阿不都熱蘇勒的思緒仿佛回到40多年前。

正在考察樓蘭故城遺址的新疆考古隊,右二為伊弟利斯·阿不都熱蘇勒。玉素甫提供

“青海長云暗雪山,孤城遙望玉門關。黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還。”提到樓蘭,人們最先想到的便是王昌齡的《從軍行》。樓蘭一名,最早見于《史記》,為古代西域重要的綠洲城邦,地處塔里木盆地東部的羅布泊地區。

近代以來,西方掀起了地理探險的熱潮。1900年,瑞典人斯文·赫定等在我國羅布泊探險過程中,和向導——當地居民艾爾迪克偶然發現了這座古城。次年他再次回到古城,在古城及其附近遺址進行大量發掘,出土了許多具有東西方藝術特點的雕刻器、絲毛棉織品和漢文、佉盧文木簡(牘)、紙文書以及其他物品,震驚了中外世界。自此,樓蘭成為世界地理、考古界學術科考矚目的焦點。

因所處地理位置特別,環境嚴酷,多少年來,樓蘭被人們視為禁區,也是我國考古學上的空白。新中國成立之初,百廢待興。新疆的考古工作者念念不忘對樓蘭古城的調查和發掘。上世紀50年代,黃文弼和新疆博物館的考古學家陸續在羅布泊地區及周邊進行了考古調查,對米蘭遺址、尼雅遺址進行了小規模發掘。1979—1980年,借中央電視臺拍“古絲綢之路”電視片之機,新疆文物考古研究所組成大型探險考察隊去羅布泊地區考察古絲綢之路和探尋古樓蘭城,3次進入樓蘭地區。這是中國考古學家首次大規模對樓蘭古城進行考古工作。

伊弟利斯就是親歷者和見證者。

伊弟利斯回憶,當年,考察隊一行從甘肅敦煌出發,進入羅布泊進行實地考察。途中,條件十分艱苦,餓了就啃幾口干糧,每天喝的水都是定量的,到了夜晚就地搭帳篷,十幾名隊員“擠”在一個帳篷里和衣而臥。

幾天后,考察隊向西到達直通樓蘭的孔雀河北岸前進橋時,因汽車行駛遇阻,只能跟著駱駝開始步行。從前進橋到樓蘭古城盡管只有約13公里路程,但茫茫沙海,沙丘橫亙,隊員們背負30多公斤重的物資設備,深一腳淺一腳,翻過一個又一個沙山,走了一天,才見到神秘的樓蘭古城。

“看到樓蘭古城,大家興奮得像個孩子。”伊弟利斯回憶說,當天,不顧疲勞,隊員們便投入了工作,仔細搜索,陸續調查、發掘了樓蘭古城的部分遺跡,包括佛塔、西北郊的烽燧、城外的建筑遺跡以及一系列墓葬。

文物工作人員在大樓蘭保護項目考察途中。玉素甫提供

在一條名字叫鐵板河的河灣南面,高高的土阜(fu)邊緣,考察隊發現了裸露在外面的樹枝和蘆葦稈。這些樹枝和蘆葦稈大多似乎是被有意放置,根據經驗判斷,這并非自然形成的特點。果然,在清理掉上面的堆積之后,一座墓葬顯現了出來:“我們把它編號為鐵板河一號墓葬。它是一個近似長方形的土坑,長1.7米,寬0.7米,深近1米。在墓坑的底部埋葬(擺放)一具完整的干尸,被沙塵遮擋著。”

輕輕用手撥開沙塵,所有人都驚呆了:“鼻梁高尖、眼睛深凹……長長的睫毛清晰可見,深褐色的頭發蓬散披在肩上。”考察隊小心翼翼地將這具女性干尸帶回烏魯木齊。后來,這具干尸與樓蘭地區相關的文物一同在日本展出,主辦方使用了“樓蘭王國和古老的美人”這個題目,并復原了她的想象圖,“樓蘭美女”的名稱遂不脛而走,廣為人知。

艱苦守護 仿若針入大海

“樓蘭美女”的發現,像磁石一樣也吸引著幽靈般穿梭其中的盜墓賊,遺存在茫茫沙海中數以萬計的各類文物,面臨著重重危機。

提到樓蘭盜墓,巴音郭楞蒙古自治州文博院學術研究和資源保護科科長、副研究館員玉素甫·肉孜直撓頭。“很多人提到樓蘭兩字,想到的就是神秘、寶藏;而對我來說,樓蘭就是風沙、破路、暴曬的代名詞。”玉素甫說,“你想象不出那里有多大。每次去巡護,十多個人撒進去,就像撒進大海一樣,那真是撈針。”

說到樓蘭保護工作的辛苦和難度,玉素甫說:“真正辛苦的是保護站的人。那么大的保護區,他們日夜守著,條件艱苦不說,搞不好還有生命危險。”

1998年,當地文物部門在位于若羌縣城東北方向300公里成立樓蘭文物保護站。2003年,管護工作從季節性保護轉為常年駐守。保護站周邊縱橫交錯的雅丹,其實是一片古墓群,目前得知的古墓一共有150多座。

曾任若羌縣文物局局長的焦迎新,1992年起就在當地從事文物工作,也是最早入住保護站的人。“那時候,沒有固定的住所,先是住帳篷,到了冬天風大,特別冷,帳篷實在住不了,后來又挖了地窩子。”焦迎新說,羅布泊里風沙肆虐,最大時甚至達到12級。1996年,探險家余純順就曾因遭遇沙塵而迷失方向,最終不幸遇難。

在這里,水很寶貴。洗菜的水用來洗鍋,然后用紗布過濾,再用來喂狗和雞。洗臉時,把水裝進礦泉水瓶里,戳一個小孔,然后慢慢洗,通常一個人一天只能洗一次臉。“你喝過膠水一樣的拉絲水嗎?我只帶一瓶水、一個馕,一天就能走70多公里。”焦迎新得意地說。

一再追問下,才得知一個讓人唏噓的故事。2005年夏季,因洪水沖毀道路,運送補給的車進不來,不巧的是,保護站的水也快用盡了,剩余的水裝在大桶里無法放進帳篷,只能放在陽光下暴曬,久而久之就變得異常黏稠,成了“拉絲水”。

“這能喝嗎?”身邊的幾名年輕同事有些遲疑。

焦迎新其實也不確定,為了安慰身邊的伙伴,他只能率先“以身試法”猛灌了一口。“堅持下吧,衛星電話上他們說四五天就來了。”當最后一滴“拉絲水”喝光后,給養還沒送進來,所幸還有下雨時鍋碗瓢盆接的泥水。先用煤氣灶將水一遍遍燒開,待泥漿沉淀后,便又成了繼續堅守下去的“補給”。

9天后,滿載給養的車終于來了。那一刻,焦迎新才放下心。

平靜的守護時光,也偶有波瀾。這就意味著,有盜墓賊出沒。“盜墓賊大都是4至7人的小團伙作案,有的甚至帶著武器。”焦迎新說,2010年歲末,巡護員在路途中瞅見遠處高臺上有人。摸到附近后,果然發現了盜墓賊扎好的營地,摩托車、汽油、被褥一應俱全。

待盜墓賊集體外出時,巡護員飛奔過去,將盜墓賊的汽油傾倒在被褥上點著,又用鋼釬將摩托車輪胎砸爛。另一方面,中午接到消息的焦迎新也已會同縣公安人員朝著羅布泊進發。

因為地形復雜,這次追捕花了兩天兩夜才完成。盡管巡邏的震懾力度不斷加大,這里如今已不見了盜墓者的蹤影,但困難仍然存在。

年輕的玉米提江·吐遜也親眼見識過工作的驚險。一次,他和同事追蹤非法進入樓蘭的游客,不小心碰到一個沙包,人從車上飛出30多米,在醫院縫了40多針,后怕不已:“只能告誡自己再小心一些。”

代代傳承 “遺珠”重現天日

去年12月初,站長李鵬飛調休回到若羌縣城,走在大街上,他有些不太習慣。16年來,守護在樓蘭的他早已習慣與風沙為伴。“在羅布泊的生活都很枯燥,時間長了沒人說話,大家的話越來越少,外面世界的人無法體會這種感覺。”李鵬飛說,保護站里兩人一組,每月進行輪換駐站。平常時間,每組在保護站值守滿一個月,便回縣城的博物館上班。

不大的若羌縣城只有幾條街道,卻擁有一家以樓蘭文化為主題的博物館。每年到這里參觀的人次超過了10萬,而眾多游客都會被“沉睡”在此的“樓蘭美女”所吸引。

駐守保護站的閑暇時候,李鵬飛和同事們跑遍了古墓群中的每一個古墓,回到博物館便承擔起了講解的工作。“在里面呆久了,哪里有東西、有什么東西,情況我都知道,來考古的專家都沒有我清楚,很多游客喜歡聽我們講故事。”

文物工作人員為樓蘭故城遺址石碑描紅。玉素甫提供

2013年,站里把“樓蘭文物保護站”的牌子換成了“樓蘭文物工作站”。站里的職能除了保護文物,還多了一項——配合文物考古部門工作。若羌縣還投資500萬元人民幣,建設占地面積3990平方米的樓蘭故城遺址保護性基礎設施,建筑規模包括790平方米管理用房、2400平方米步道、1600米圍墻、800平方米停車場,和35米高的鋼架瞭望塔及其供排水、采暖、電氣等配套基礎設施,目前已投入使用。

如今,巡護員站在瞭望塔上,再用一架高倍望遠鏡就能將遺址周邊方圓百十公里盡收眼底,盜賊在“千里眼”下無處藏身。

“博物館里收藏的7具干尸都是巡護員們巡邏時發現的。”若羌縣樓蘭博物館館長馮京介紹,近年來,在保護站的努力下,不僅從盜墓賊手上“搶”回了一批文物,散落在沙海的不少“遺珠”也得以重見天日。

焦迎新早已退休,現在正在烏魯木齊帶孫子,但他依然時不時懷念那段與星光為伴的日子;從事考古工作40多年的伊弟利斯,盡管已參與發掘尼雅、小河墓地和克里雅河流域等重大考古遺址,但他仍舊難忘初見“樓蘭美女”時的驚艷。

在廣袤的羅布泊上,分布著樓蘭古城以及小河墓地、樓蘭墓群、羅布泊南古城遺址、羅布泊北方城(LE古城)、土垠遺址、咸水泉古城、咸水泉古墓群、營盤古城等眾多遺址和墓葬。玉素甫·肉孜介紹,為了守護好這些珍貴的遺產,當地又陸續成立了米蘭遺址保護站、營盤文物保護站、小河墓地文物保護站、羅布泊南古城遺址保護站等文物保護站。

他們無言地堅守訴說著:不“護”樓蘭終不還。