新疆博物館線上精品文物展(二)

新疆是個好地方 2022-10-28 22:25 發表于新疆

為學習貫徹黨的二十大精神

自治區文化和旅游廳組織所屬文藝院團、文博單位推出系列活動

以“推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌”為主題

涵蓋文藝晚會、書畫展、攝影作品展、非物質文化遺產展、革命文物展等

所有展演通過線上的形式

在“新疆是個好地方”等平臺推出

新疆博物館線上精品文物展以新疆博物館二期全新的《新疆歷史文物陳列展》為依托,介紹的展品大多數為首次展出的精品文物。這些珍貴的歷史文化瑰寶是系統闡明歷代中央政府治理和管轄新疆的重要力證,是揭示中華民族交往交流交融歷史內涵的珍貴實證,是深化和拓展中華民族共同體歷史、中華民族多元一體格局研究的科學史證。

魏晉風韻

魏晉南北朝時期,各民族尤其是北方少數民族向中原大遷徙,出現了大融合的局面。13世紀元朝建立,規模空前的政治統一局面推動了規模空前的民族遷徙,形成了元朝境內廣泛的民族雜居局面。中華各民族在長期發展中,最終形成大雜居、小聚居的分布特點。多民族是中國的一大特色,各民族共同開發了祖國的錦繡河山、廣袤疆域,共同創造了悠久的中國歷史、燦爛的中華文化。

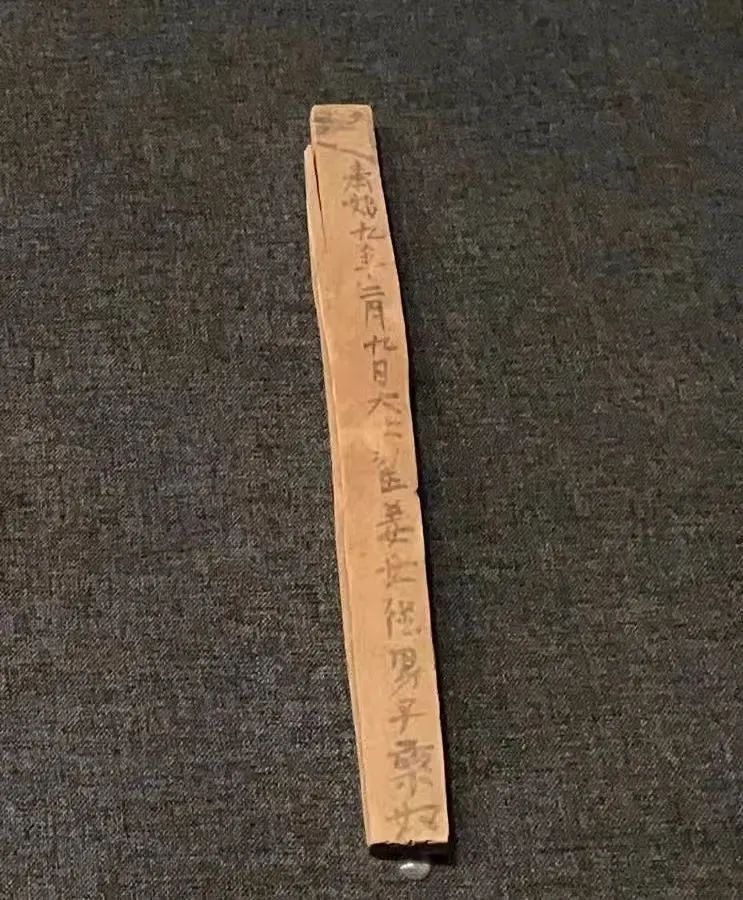

《泰始九年翟姜女買棺契》木簡

吐魯番市阿斯塔那墓地出土

西晉泰始九年(公元273年)

(滑動查看更多)

木簡長24.5厘米、寬2.4厘米,正反面共3行墨書53個漢字,即正面:“泰始九年二月九日,大女翟姜女從男子欒奴”;背面:“買棺一口,賈練廿匹。練即畢,棺即過。若有人名棺者,約當召欒奴共了。旁人馬勇,共知本約。”

木簡系翟姜女用二十匹練絲織品從欒奴處買棺一口的契約。新疆地區考古發現的契約類文書非常豐富,《泰始九年翟姜女買棺契》木簡為時代最早的漢代契約文書。

知識拓展:中國是世界上運用契約規范社會經濟生活最早的國家,也是世界上契約關系發展最早的國家之一,早在西周時,我國就有了對契約的界定。在漢之前,應用于不同領域的契約形式和名稱有“傅別”“質劑”“書契”“判書”“約劑”5種。之后契約名稱又演變為“約”“券”“契”等,“同”“合同”等字樣常見于古代契約中。為了保證契約能始終在誠信狀態下正常運行,中國古代的先民們也想出了各種方式來防止不誠信或欺詐虛假事情的發生,例如:將契約內容一式二份寫在同一簡上,并寫上“同”字,并從中剖開,交易雙方各執一半,當兩份合在一起時,“同”字的左半與右半是否完全相合,就成了驗證契書真偽的標志。《泰始九年翟姜女買棺契》契文一開頭就寫有“同”字的右半。

《西涼建初四年秀才對策文》

吐魯番市哈拉和卓墓葬出土

西涼建初四年(公元408年)

(滑動查看更多)

文書長65厘米、寬24厘米,存文70行,墨書870余字,楷書,為寫本殘卷,內容是關于西涼建初四年三個秀才的對策,主持策試的主考官是西涼王李暠。策試涉及《詩經》《春秋》等儒家經典,還涉及《戰國策》《史記》等史學典籍,充分說明了當時吐魯番注重經史的傳統。該文書揭示了秀才策試制度的程序,公文體式等多方面的信息,是目前所見最早的關于察舉制度的實物資料。

知識拓展:相關專家通過對文書進行解讀,發現策試內容涉及治國理政、經典古籍、天文歷法、文字起源等方面。專家分析,西涼時期當朝策試過程中儒、玄思想并立,這不僅是魏晉以來官方堅持以儒學思想為主導、玄學受到普遍崇尚的反映,也是建初四年前后,西涼統治者推崇儒學、玄學的結果。《秀才對策文》流傳到西域的高昌地區,不僅反映了儒家思想對高昌地區的廣泛影響,而且對研究西涼時期中原的策試制度、政治思想具有重要意義。

盛唐氣象

唐代,中央政權對西域的管理大為加強,先后設置安西大都護府和北庭大都護府,統轄天山南北。唐代“絹馬互市”持續繁盛,“參天可汗大道”直通內地,沿途驛站星羅棋布,成為西域先民同中原密切聯系的紐帶。于闐樂、高昌樂、胡旋舞等西域樂舞深入宮廷,長安城流行西域風。大唐的胸襟與自信承載著別樣的盛世華章,西域地區呈現出多民族融合、多宗教并存、多元文化兼容的盛況,表現在語言、文字、音樂、舞蹈、飲食、繪畫、書法、雕塑等諸多方面。

寫本《唐律疏議·名例律》殘卷

吐魯番市阿斯塔那墓葬出土

唐代

(滑動查看更多)

殘卷為《唐律疏議》卷六《名例律》中“稱眾謀”和“稱加減”條“疏議”中的一部分。在原文中第九、十行和第二十九至三十一行中部鈐有朱印,印文為“西州都督府之印”,說明此卷是唐王朝作為現行的國家法典而頒布的。《律疏》是流傳至今的最早的一部法典注疏。

知識拓展:《唐律疏議》是唐朝刑律及其疏注的合編,亦為中國現存最古老、最完整的刑事法典。吐魯番出土的該法律殘卷,實證了唐朝律令格式及典章制度在新疆地區的施行,體現了唐朝中央政權對西域的有效統治和管轄。

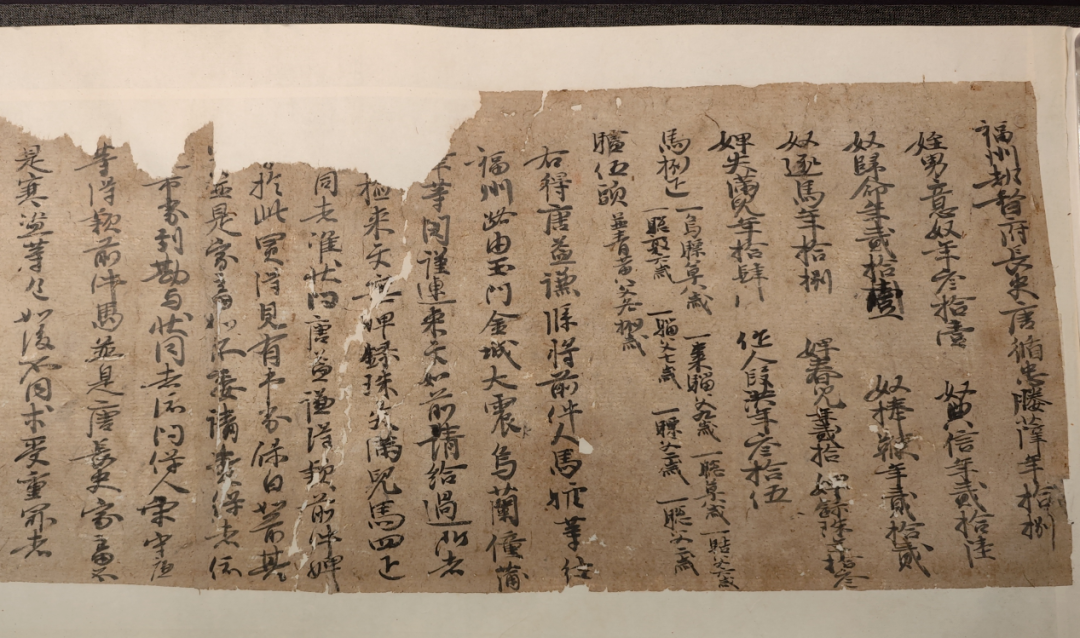

《唐開元二十一年

唐益謙、薛光泚、康大之請過所》案卷

吐魯番市阿斯塔那墓葬出土

公元733年

(滑動查看更多)

唐益謙、薛光泚、康大之請過所案卷,唐開元二十一年(公元733年)文書,出土于吐魯番阿斯塔那墓葬。案卷記載了西州都督府戶曹經辦的三件請過所事宜。其中之一為唐益謙的叔父唐循忠的家人前往福州,唐循忠是前安西都督府長史,后調任福州,擔任福州都督府長史。過所路線由吐魯番至福州,途經今敦煌市、蘭州市、靖遠縣、隴縣、潼關縣等關津,行程約11695里。此過所的申請在一天內完成,說明當時行政工作效率很高。二為薛光泚前往甘州(今甘肅張掖市);三是康大之前往輪臺(今新疆烏魯木齊市附近)征債。在當時這些通關的手續在全國范圍內是通行的,沿途的關卡會對此進行嚴格的勘驗。

知識拓展:過所,是自漢代開始,歷經魏晉南北朝隋唐,直至宋代,吏民用于關卡通行的通關憑證。唐朝時期,過所制度完善,管理機構分工明確。在京師的外出人員由尚書省的司門郎中、員外郎發給,在州縣則由州府的戶曹參軍發給。申請過所程序為,當事人先向本州縣呈報身份、隨行人數和特征、所帶牲畜數量等,還要列舉旅行目的地、所經過關隘以及旅行事由。呈報后,由鄉里勘查屬實,層層上報,經批準后發給過所。在旅行途中,過所持有人必須到所經過的州、府、縣、守捉去勘驗簽證,才予以放行。這表明,唐代政府對于絲綢之路上的商旅有著相當嚴格的檢查制度。

關津制度:“關”指設置在陸路交通要道的卡口,“津”指設置在水路交通要道的卡口,關津是古代王朝設置在邊境或地勢險要處的國防治安機構。我國早在西周時期就已設關,到春秋戰國時期關津的設置已很普遍,至隋唐時期關津的設置逐步制度化。唐代在長安四面和交通要隘處設置關津,并施行凡百姓出入關門必“請過所而度”的制度。唐代關津有上、中、下之差,即京城四面關有驛道者為上關,余關有驛道及四面關無驛道者為中關,其他皆為下關。設關的目的,在于稽查來往的行旅,檢驗商貨,并征收商稅。關津雖然是王朝政權中級別比較低的管理部門,但其對維護邊疆和地方的穩定起著重要的作用。

螺鈿木雙陸棋盤

吐魯番市阿斯塔那墓葬出土

唐代

(滑動查看更多)

螺鈿木雙陸棋盤是一件隨葬用的冥器。棋盤長28厘米、寬10厘米、高7.8厘米。棋盤呈長方形,用象牙鑲嵌出兩邊對稱的月牙形門,左右有12個花眼,棋盤平面分3個區域。整個盤面鑲嵌飛鳥花卉圖案,巧妙地用鑲嵌物劃分棋盤界格。整個棋盤制作精巧,樸素而不失雅致。

知識拓展:在古代,雙陸棋作為一種主要的棋類運動形式,在中國的社會各個階層廣泛流行。雙陸棋自魏晉時期開始流行,隋唐至五代時期,雙陸棋廣為流行,受到上至宮廷、下至黎民百姓的廣泛喜愛。在距離唐代長安幾千公里之外的西州(今吐魯番),雙陸棋同樣豐富了當地居民們的社會娛樂生活。這件雙陸棋盤既見證了中原文化和西域文化交流融合,同時也向世人們訴說著古絲綢之路的千年繁榮和古風遺韻。

貼餅花玻璃杯

阿克蘇地區庫車市森木賽姆石窟采集

唐代

(滑動查看更多)

該貼餅花玻璃杯高9.7厘米、口徑12.1厘米,通體呈淡綠色,透明度不強。敞口、弧壁,高圈足。壁外側飾兩排上下交錯的12枚圓形缽貼裝飾,美觀、大方。從制作和紋飾上看,它具有波斯玻璃器皿的特點。

知識拓展:

玻璃杯:玻璃呈白色泛黃,有一定的透明度,敞口、弧壁,小平底。內則有一道凸棱,表面有橢圓形和圓形紋飾。具有波斯玻璃器皿的特點,應當是絲綢之路上東西方經濟文化交流的實物見證。

先秦至隋唐時期玻璃器的輸入是一個從外而內的過程,從地中海和兩河流域等地傳入的玻璃在受到中國本土的原材料的制約、生產力水平和審美觀念的影響下逐漸開始走向本土化的道路。

玻璃制作技術的輸入和產品的本土化并未使得玻璃器的制作成為中國古代最有特色產業之一。然而,玻璃器卻是最能夠體現先秦至隋唐之間西方諸國和中國在北方草原絲綢之路、西北沙漠絲綢之路、西南絲綢之路和海上絲綢之路互動的器物之一,有著極高的史料價值。

來源:新疆博物館監審:司元勛 馬藝培